各科の具体的な症例

※こちらのページには手術シーンなどの刺激的な写真がございます。

ご気分が悪くなる場合もございますので、ご注意ください。

泌尿器科

子宮蓄膿症

子宮蓄膿症は、性ホルモンの影響で子宮の内側の膜が厚くなり、細菌感染をおこすことで子宮内に膿が溜まってしまう子宮疾患で、命にも関わる緊急性の高い疾患です。避妊をしていない動物で、特に中高齢の出産経験のない犬で多く見られる病気です。

子宮蓄膿症には、「開放性」と「閉鎖性」と呼ばれる2つのパターンが存在します。これらは子宮頚という子宮と膣の接続部が開いているか・閉じているかで分類され、開放性であれば子宮に溜まった膿が外陰部から排泄されますが、閉鎖性の場合は膿が溜まり続けることで子宮が膨満して症状が重篤になりやすい上に、膨らんだ子宮が破裂する危険もあります。外陰部からの排膿や外陰部を気にして舐める他、元気食欲の低下や多飲多尿(飲水量・排尿量の増加)、発熱、嘔吐、腹部膨満(おなかの張り)などの症状を示します。

病態が進行すると、感染した細菌や細菌が作った毒素が血管に入って全身に循環することで敗血症(感染が全身に広がることで起こる生命を脅かす状態)や多臓器不全になり、死に至ることがあります。短期間で症状が悪化し死亡することも多いため、早期の受診・治療が求められます。

診断

症状、血液検査、レントゲン検査、エコー検査から総合的に判断します。血液検査では炎症を示すマーカ(白血球、CRP(C反応性タンパク質; 体内で炎症が起きた際に認められる))の上昇が認められます。レントゲン検査では拡張した子宮の陰影が認められ、エコー検査では子宮の拡張や、子宮内部に液体貯留があることが確認できます。

治療

薬による治療では根治できないため、一般的には子宮と卵巣を摘出する外科的治療を行います。また細菌感染を起こしているため抗菌剤の投与も行い、状態に応じた点滴治療を実施します。高齢、他に基礎疾患を持っている、状態が悪い等の理由で麻酔のリスクが高く、手術を行えない場合は抗生剤などの内科的治療を実施することもあります。しかし内科的治療では再発のリスクもあり、可能な限り外科的治療の実施が望まれます。

-

来院

元気食欲低下、呼吸が荒くお腹が張ってきたとのことで来院された。来院時に元気がなく、発熱が認められた。

-

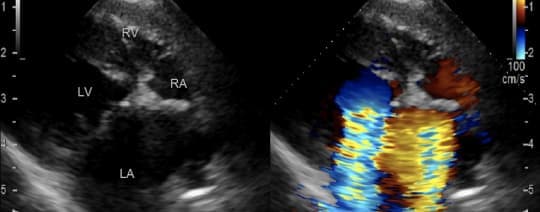

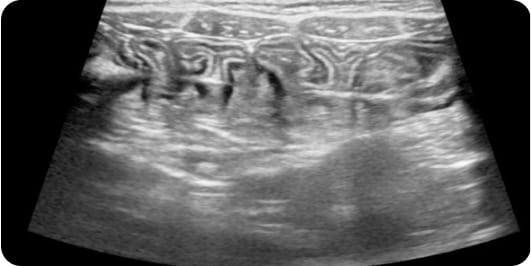

血液検査・腹部エコー検査

血液検査・腹部エコー検査を実施したところ、白血球(図1)およびCRP(C反応性タンパク質:炎症があると数値が上昇するタンパク質)の増加が認められ(表1)、エコー検査では子宮の内腔に多量の液体貯留が見つかった(図2)。これらの結果から子宮蓄膿症と診断し、ご家族様と相談のうえ緊急手術を実施した。

図1

図2

表1 -

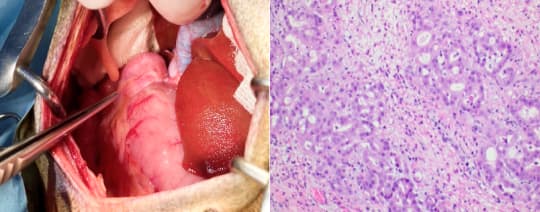

卵巣子宮の摘出

開腹後、腹腔内に大きく膨張した子宮を認め、卵巣子宮を摘出した(図3)。術後、体調は劇的に回復し、術後3日目に退院した。その後は術後合併症の発生もなく、現在は元気に過ごしている。

図3

消化器科

胃・腸管内異物

動物はおもちゃや衣類、ひもなどで遊んでいるうちに飲み込んでしまったり、ガムなどのおやつをそのまま飲みこんでしまったり、あるいは異嗜症という本来なら食べない異物を食べてしまうことがあります。特に若齢の動物は様々なものに興味を持ち口にすることが多いため、異物の誤食が多く見られます。時には飲み込んだものが食道や胃、小腸といった消化管の途中で詰まり、先端が消化管の壁に刺さってしまう場合もあります。胃内に異物が停滞した場合は胃炎や胃内容物の排泄障害を引き起こすことがあり、無症状の場合から嘔吐を繰り返す場合まで、症状の度合いは幅広く見られます。

一方で小腸内に異物が停滞すると元気・食欲の消失、度重なる嘔吐・腹痛など、胃内異物より比較的重度であることが多いです。特にひも状の異物は小腸の蠕動運動に伴って腸管をたぐり寄せてしまうため、腸管の血行が悪くなって壊死したり、寄せられた腸管が穿孔して腹膜炎を起こしたりと命に関わる危険な状態になることがあります。また異物を飲み込んでから数ヶ月~数年後に症状が出ることもあるので注意が必要です。

診断

ご家族からの誤食のお話や、腹部レントゲン検査、腹部エコー検査、内視鏡検査などから診断することができます。レントゲン検査で白く写る異物(金属や骨など)はすぐに確認できます。またレントゲン検査では胃の拡張や腸管内のガス貯留などの異常な所見が認められます。造影剤を使用することで、レントゲンに写らない異物でもその存在を確認できることもあります。

同様に、異物がレントゲンに写らない場合はエコー検査が有用になります。エコー検査では消化管内の異物が白く描出され、音響陰影という黒い影を伴う特徴的な所見を確認できます。ひも状異物の場合は小腸が蛇行している様子も認められます。

内視鏡検査では小型カメラで異物を直接確認でき、同時に、鉗子と呼ばれる処置具を使用して異物を掴み出すことができます。

治療

胃内異物は飲み込んだものの種類・サイズによっては催吐処置(薬を投与し吐かせる処置)で吐き出させることができます。異物が大きかったり先端が鋭利なものは、催吐処置は危険なため実施しません。

内視鏡では様々な形態の鉗子を使用して、カメラで確認しながら胃内異物を摘出することができます。しかしひも状異物などですでに異物の一部が小腸に入り込んでいたり、異物の形状から内視鏡での摘出が危険と判断される、または胃が穿孔しているなどといった場合は内視鏡での摘出は避け、開腹後、外科的に胃を切開して摘出します。

腸管内に入ってしまった異物は内視鏡で取り出すことは難しく、外科的に小腸を切開して摘出します。異物により小腸の組織が損傷していることがあるため、異物を確認できたら、異物をなるべく健常な部位まで移動させてから小腸を切開し摘出します。ひも状異物の場合は無理に引っ張ると小腸を損傷させてしまう恐れがあるため、複数ヵ所を切開して異物を分割しながら摘出することもあります。また、小腸の壊死や穿孔が認められる場合は障害されている部分を切除し、健常な部分のみを再びつなぎ合わせる腸管吻合術を行います。

-

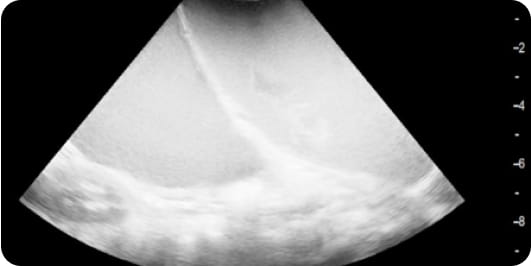

来院・腹部レントゲン検査

1日に何度も嘔吐を繰り返すとのことで来院された。来院前日にタオルケットをかじって遊んでおり、その後から元気食欲低下、1日10回以上の嘔吐を認めたとのこと。腹部レントゲン検査では胃の拡張や腸管内ガスが認められたが、異物は描出されなかった(図1)。

図1 -

腹部エコー検査

腹部エコー検査を実施したところ、小腸内に直線状の高エコー(白く写る)所見、小腸の蛇行が認められた(図2)。ご家族様のお話や腹部エコー検査の結果から、ひも状異物の誤食が疑われた。

図2 -

開腹手術

摘出には全身麻酔下での開腹手術が必要と判断され、ご家族様は早急な外科的処置を希望したため、緊急手術を実施した。開腹後、小腸の蛇行を確認し、小腸を切開して同部位からひも状異物を摘出した(図3、4)。

図3

図4 -

術後

術後2日目から少量の流動食を開始して徐々に増量させていき、術後5日目には元気食欲は劇的に改善して退院した。退院後も術後合併症の発生はなく、誤食前と同様の食事・生活を送っている。

-

来院・腹部エコー検査

元気食欲低下、嘔吐を繰り返すとのことで来院された。日常的に髪の毛を誤食する癖があったものの、来院時の症状が出るまでは特に体調不良等はなかったとのこと。しかし腹部エコー検査を実施したところ、胃内〜十二指腸、特に胃の幽門部(胃の出口)付近で音響陰影(黒い影のような像)を伴う胃内腔表面の高エコー所見が認められた。症状および腹部エコー所見から胃内異物を疑い、ご家族様と相談のうえ内視鏡による摘出を試みた。

-

異物摘出

内視鏡で胃の幽門部を観察すると、塊状の毛球を確認できたため(図1)、異物摘出を実施した。異物は髪の毛で形成された毛球に、他の繊維状の異物が絡まったものだった(図2)。術後、体調は劇的に改善し、内視鏡処置の当日に退院することができた。

図1

図2

歯科

歯周病

歯周病は犬で一般的に見られる疾患であり、歯を支える組織(歯肉や歯の表面にある膜やセメント質、歯槽骨など)で炎症が起きて破壊されていく進行性の疾患です。近年では3歳以上の犬の80%以上では何らかの歯周病の徴候が認められるといわれています。

歯周病の原因は歯垢の中に存在する歯周病原細菌であり、この細菌が炎症を引き起こします。歯周病はその進行程度から歯肉炎と歯周炎に大別されます。

歯肉炎は炎症がまだ歯肉のみに限局している状態で、歯肉の発赤や浮腫、出血、歯肉ポケット(歯と歯茎の間のスペース)の形成などが認められます。歯肉炎は原因の除去を行うことで炎症は消失します。

一方で、歯肉炎の適切な管理ができず症状が進行すると歯周炎となります。歯周炎は歯肉以外にも歯槽骨やセメント質にまで炎症が広がった状態で、悪化すると歯を支持する骨が吸収されて歯の動揺(歯がぐらぐらする状態)が認められます。更に病態が進行すると歯の根元に膿が溜まり(歯根膿瘍)、それが鼻腔や顔の表面にまで穴をあけて漏れ出てきたり、顎の骨が折れてしまうなど、深刻な続発症を引き起こすことがあります。

診断

歯周病の症状として、口臭、歯垢や歯石の付着、歯の動揺、歯肉の腫れや出血、顔の腫れ、くしゃみや鼻血、ごはんが食べづらい等が挙げられます。歯周病の有無は概ね身体検査で判断できるものの、奥歯や顎の骨の状態は確認が困難なため、レントゲン検査や全身麻酔下での口腔内検査でさらに詳しく精査していきます。

治療

歯周病は進行性の病気であるため、早期に適切な管理・治療を行うことが重要です。 歯周病の治療はその進行度に合わせて治療法を選択していきます。歯肉炎の場合は日常的な自宅でのデンタルケアを中心に行い、必要に応じて全身麻酔下でのスケーリング(歯石・歯垢除去)を実施します。軽度~中等度の歯周炎にはスケーリングの他、歯肉ポケット内の歯石や汚れたセメント質の除去(ルートプレーニング)を行います。重度の歯周炎の場合は歯槽骨や歯肉など歯の支持組織が脆弱化することで歯がぐらつき、歯を温存することが困難になるため、抜歯を行います。また、歯周病の原因である歯周病原細菌に対して抗菌薬を使用します。歯周病が進行し、痛みを伴う場合は痛み止めの薬も併用します。

-

来院・診察

食欲低下、歯石の付着および口臭、食事の際に口を痛そうにするとのことで来院された。来院時に口臭、複数の歯で重度の歯石付着および動揺、歯痛、歯肉の退縮を認めた(図1)。

図1 -

抜歯処置を実施

これらのことから重度の歯周炎と診断し、抜歯処置を提案。ご家族様は高齢による麻酔のリスクを心配されたため、血液検査や腹部エコー検査等を実施し、麻酔リスクを精細に評価したうえで抜歯処置を実施した(図2)。

図2 -

術後

術後、抜歯処置当日に退院し、合併症の発生も認められなかった。口臭や歯痛等の術前に認められた症状は劇的に改善し、術後1年以上経過した現在も健康な生活を送っている。

麻酔科・

救急救命科

肺水腫

肺は血液中のガス(酸素、二酸化炭素)を空気中のものと交換する臓器であり、肺胞と呼ばれる極めて細かい袋状の組織に空気を取り込み、隣接する毛細血管とガス交換を行います。この肺胞と肺胞周囲に水分が貯留している状態を肺水腫といいます。

肺水腫の原因は複数ありますが、動物で一般的に認められるのは心原性肺水腫と呼ばれる、心疾患(僧帽弁閉鎖不全、心筋症、動脈管開存症など)が原因で起こる肺水腫です。心原性肺水腫は肺から送られてきた血液が左心房内に様々な要因でうっ滞することで起こります。左心房内に血液がうっ滞すると左心房に血液を送っていた肺静脈でも血液がうっ滞し、最終的には肺の毛細血管圧が上昇して血管から水が染み出し肺水腫となります。

肺水腫になると肺に水が溜まることで酸素と二酸化炭素の交換がしにくくなり、体が低酸素状態になるため呼吸が苦しくなります。そのため咳が出たり呼吸が早くなったりし、普段より活動性が低下して散歩を避けるようになります。症状が進行するとチアノーゼ(舌や歯茎の粘膜が青白くなる)が認められ、咳と同時に血液が混じったピンク色の液体が鼻や口から出てくることがあります。肺水腫は心原性以外にも呼吸困難自体が肺水腫の原因になる場合や、肺炎、肺腫瘍、中枢神経障害が原因になることもあります。治療が遅れると致死的であり、早期の治療が求められる緊急性の高い病気です。

診断

肺水腫は呼吸困難やチアノーゼの他、聴診、胸部レントゲン検査などから診断します。さらに肺水腫の原因を追究するために、胸部エコー検査、血液検査などを組み合わせて実施します。

体の酸素化の状態はパルスオキシメーターという採血をせずに血中の酸素飽和度を測定する方法や、血液ガス分析(採血した血液から酸素分圧や二酸化炭素分圧、pHなどを測定する方法)で評価します。

治療

肺水腫では肺のガス交換が上手くできない状態のため、酸素投与もしくは呼吸自体のサポートが必要になります。酸素投与はチューブから出る酸素を鼻に近づける、あるいはマスクを介して酸素を吸引させる方法や、酸素を空気中よりも濃い濃度で維持している酸素室で管理するといった方法があります。重度の場合は気管に管を入れ人工呼吸管理をすることもあります。また、酸素投与以外に肺水腫の原因となった病気や事象に対する治療も必要となります。心原性肺水腫では血液がうっ滞がして肺に水が溜まるため、尿を多く出させて体液量を減らす薬(利尿剤)使用し、必要に応じて強心薬を使用します。僧帽弁閉鎖不全や動脈管開存症は外科的治療により根治することが可能です。

-

来院・心臓検査

かかりつけ医にて肺水腫および僧帽弁閉鎖不全症の診断を受け治療を行っていたが、肺水腫を繰り返して危険な状態が続いていたため当院へ紹介来院された。初診時の心臓検査の結果、重度の僧帽弁閉鎖不全による重度心拡大が認められ、手術適応となった。

-

心臓手術

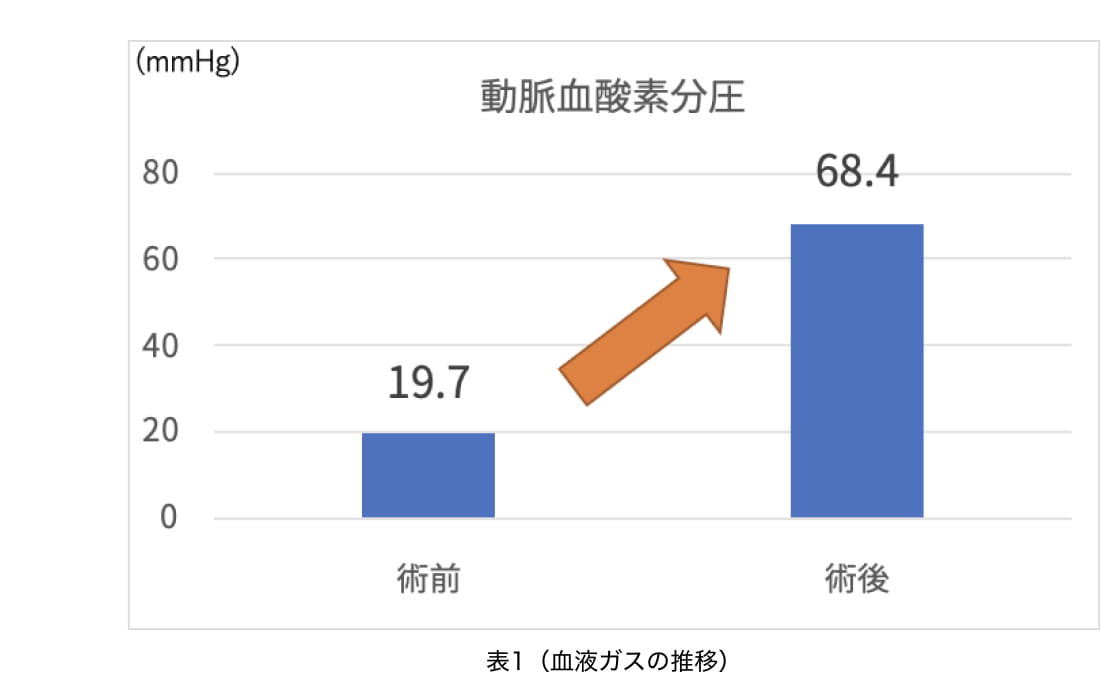

手術当日に、胸部レントゲン検査で肺の大部分の重度の肺水腫が認められ(図1)、呼吸状態は著しく悪化しており、緊急で気管挿管を行って(図2)人工呼吸器での呼吸管理を行った。動脈血液中酸素分圧や血圧を評価しつつ、そのまま予定していた心臓手術を実施した。

図1

図2 -

術後

術後は肺のガス交換機能が回復するまで慎重に呼吸管理を行い、麻酔から覚醒した。術前と比較すると術後の動脈血酸素分圧は大きく上昇し、体の酸素化が改善されたことがわかる(表1)。

-

退院

1週間ほど入院管理し、レントゲン検査で肺の回復を確認(図3)して退院となった。術後1年以上経過したが、心不全症状の再発なく過ごしている。

図3

洞停止

洞停止とは、洞結節と呼ばれる心臓の収縮の命令を出している部位からの刺激が一時的または持続的に停止してしまう状態で、不整脈のうち心拍数が正常よりも少なくなってしまう「徐脈性不整脈」に分類されます。特に麻酔中では迷走神経が緊張することでこの洞停止状態に陥ることがあり、麻酔の重大な合併症の1つとなります。洞停止状態が持続すると心臓が収縮できない時間が続くこととなるため、命に関わる事態に繋がりかねません。

-

来院

2ヶ月前から嘔吐、食欲不振、体重減少が続きかかりつけ医を受診していたが、体重減少が著しく衰弱しており、麻酔下での検査を提案されたとのことで、セカンドオピニオンとして当院に来院した。

-

バリウム造影X線検査

来院時は重度に削痩しており、現時点で麻酔をかけるのは危険と判断して麻酔を必要としないバリウム造影X線検査を実施した。食道憩室(食道の一部が袋状に外側に広がる疾患)が認められたため、逆流性食道炎から食道憩室を続発したものと疑い治療を開始した。しかし体重減少は続き衰弱していく一方であったため、慎重に術前検査を行った上で麻酔下での内視鏡検査を提案した。

-

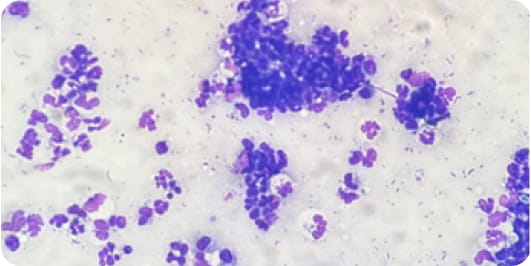

麻酔下での内視鏡検査中に洞停止に

内視鏡検査で胃潰瘍を確認(図1)し、組織生検を行っている際に洞停止(重度の徐脈)が認められた。早急な救命処置を行った結果洞停止から回復したが、検査は中断し胃ろうチューブを設置して麻酔を終了した。覚醒後は順調に意識を回復した。

麻酔中は循環動態が変動し、不整脈などが発生しやすいため注意が必要であることを再認識した一例である。

図1

心タンポナーデ

心臓の外側には2枚の心膜と呼ばれる膜があり、心臓の表面を覆っています。この2枚の膜の間には心膜腔と呼ばれる隙間が存在し、少量の心膜液という液体に満たされています。しかし何らかの要因でこの心膜液が大量に貯留すると、心臓は自身の周囲に貯留した心膜液によってその動きが制限されます。心臓は拡張と収縮を繰り返すことでポンプのように血液を全身に送っているため、動きが制限されるとこのポンプとしての機能も障害されます。このように心臓のポンプ機能不全に陥った状態を心タンポナーデと呼びます。

心タンポナーデの原因としては左心不全に伴う左房破裂や心臓の腫瘍による出血、心膜の細菌感染、特発性心膜液貯留(原因不明の心膜液貯留)などが挙げられます。心タンポナーデを発症すると心臓のポンプ機能が急速に阻害されるため、心臓から送り出される血液量も顕著に減少します。送り出される血液量が十分ではないため血圧は低下し、突然の虚脱や呼吸困難などの心原性ショックを引き起こし、無治療のままでは死に至る危険な状態になります。

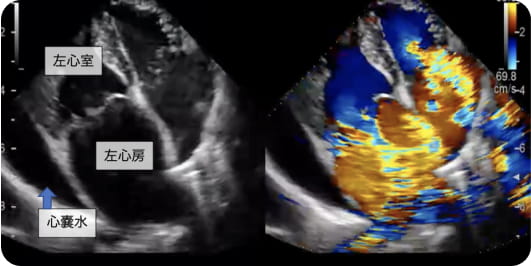

診断

診断は症状の他、レントゲン検査、心エコー検査によって総合的に判断します。心エコー検査は確定診断に非常に有用な手段であり、心膜腔に貯留した心膜液を直接確認することができます。また重症例で心臓が拡張する際に右心室が虚脱する様子や、心臓腫瘍の存在を確認することも可能です。後述する心膜穿刺により得られた心膜液の性状を検査することで心膜液貯留の原因を絞り込むこともできます。

治療

緊急時には心膜穿刺(エコーガイド下で心膜腔に針を刺す処置)を行い、心臓の動きを制限する心膜液を抜去することで症状が改善します。ただし、心不全による左房破裂を起こしている場合は血圧や循環血液量を維持するために心膜液の抜去は適応されません。

心膜穿刺の他に基礎疾患の治療も重要であり、心不全の管理や手術による根治、感染に対する抗菌薬投与、腫瘍に対する抗がん剤治療・外科的切除などが実施されます。心膜液貯留を繰り返す場合は心膜の一部を切除して心膜液貯留の際の心臓の拡張障害を緩和させる心膜切除という手術を検討します。ただし心膜を切除しても心膜液の産生は続き、心膜液は胸水として胸腔に貯留するため、一定量貯留したら胸水の抜去が必要になります。

-

来院・緊急手術

前日に左房破裂による心タンポナーデを発症しかかりつけ医で緊急入院していたが、意識障害が認められ来院された。来院時、意識障害および血圧低下が認められ、術前検査では重度の僧帽弁閉鎖不全と心膜液の貯留が認められたため(図1)、左房破裂による心タンポナーデを発症していると診断し緊急の心臓手術(僧帽弁形成術)を実施した。

図1 -

麻酔開始

検査と並行して動脈にカテーテルを留置し、動脈圧および血液ガスをモニタリングしながら麻酔を開始した。麻酔開始時に平均血圧は40mmHg以下まで低下していた(正常血圧は60-90mmHg程度)。

-

術後

心臓手術を実施した後、輸血等による血圧管理や呼吸管理を行い、手術終了後2時間程度で麻酔から覚醒した。術後は軽度の神経障害は持続したものの、心不全症状の再発はなく過ごしている。

重度の呼吸困難を呈した軟口蓋過長症

口の中の硬い天井部分を硬口蓋といい、硬口蓋からさらに奥に続くやわらかい天井部分を軟口蓋と呼び、この軟口蓋が正常より長い場合を軟口蓋過長症と診断します。軟口蓋過長症は短頭種気道症候群という短頭種(鼻の短い動物)でよく発生する気道の形態異常の一つです。また、短頭種以外でもチワワやポメラニアンなどで軟口蓋過長症をおこすことがあります。

呼吸器の病気により吸気努力(呼吸苦があり大きく強く息を吸おうとすること)が続くことで正常だった軟口蓋が伸びて軟口蓋過長症となることもあります。軟口蓋が長いと空気の通り道が狭まるため、開口呼吸(大きく口を開けて息をすること)やいびき、吸気時・興奮時の喘鳴音(ガーガーという音)が認められます。重症になると呼吸困難やチアノーゼ(舌や口の粘膜が白くなること)、体温上昇、肺水腫(肺に水がたまること)などを引き起こします。

診断

症状のほかにレントゲン検査や喉の奥を観察する喉頭鏡検査により診断されます。

治療

軟口蓋過長症は余分に長くなっている軟口蓋を部分的に切除することが最も有効であるとされています。軽症の場合、体重の減量や運動制限、首輪から胴輪への変更など気道への負担を減らすことを中心に治療を行います。より重症の場合は咽喉頭部の浮腫や炎症を軽減するための抗炎症剤を使用したり、興奮時には体温を下げるために体や部屋を冷やしたりします。また、重症で呼吸苦を呈している緊急の場合には酸素吸入を行うこともあります。

-

来院・重度の軟口蓋過長症と診断

自宅で興奮後、呼吸困難と虚脱を呈したとのことで緊急来院された。来院時には呼吸困難、チアノーゼ、高体温(40.2℃)などの重度の症状を示し、胸部レントゲン検査にて軟口蓋が著しく長く、腫れていたため(図1)、重度の軟口蓋過長症と診断した。

図1 -

軟口蓋切除手術を実施

酸素の吸入や抗炎症剤の投与、冷却処置などで状態は一時的に改善し、自宅での運動制限や体重管理、温湿管理を試みたが、呼吸困難症状を度々繰り返したためご家族様と相談し軟口蓋切除手術を実施した(図2)。

図2 -

術後

長時間の麻酔による術後合併症を予防するため、作用時間の短い麻酔薬を用いて全静脈麻酔(total intravenous anesthesia:TIVA)※による管理を行い、迅速に手術を完了した。術後の呼吸状態は良好であり日帰りで退院、その後大きな術後合併症もなく過ごしている。

※全静脈麻酔(TIVA)とは、ガスによる麻酔を使用せず、静脈内点滴のみで麻酔の維持を行う方法。自発呼吸(動物が自ら行う呼吸)を残す必要がある手術において、人工呼吸器を使用せずに実施できる麻酔法で、自発呼吸を安全に確保した状態で処置を行えるため、心臓や肺への負担が少ない手法である。